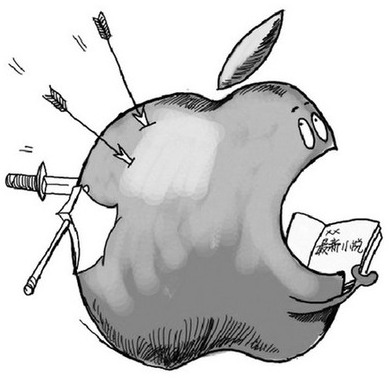

蘋果又被“啃一口” 侵權判賠74.7萬元

Copyrights take a bite out of Apple

|

|

|

蘋果又被“啃一口” 侵權判賠74.7萬元 |

蘋果公司在國內再輸著作權官司。昨日,北京市二中院就原告磨鐵數盟公司及麥家、于卓訴蘋果公司侵犯信息網絡傳播權案件做出一審判決。蘋果公司被判賠償3位原告經濟損失及合理支出等共計74.7萬元。

原告北京磨鐵數盟信息技術有限公司及麥家、于卓起訴稱,其享有《明朝那些事兒》系列叢書、《風語》、《風聲》、《暗算》、《解密》、《掛職干部》等作品的著作權。被告美國蘋果公司未經原告許可,在其經營的應用程序商店App Store在線銷售并為iPhone、iPad用戶下載涉案作品,獲取經濟利益,侵害了原告著作權,給原告帶來巨大的經濟損失,要求蘋果公司停止侵權并賠償經濟損失及合理支出共計425萬元。

被告蘋果公司則辯稱,美國蘋果公司是一家經營硬件為主的企業,涉案的應用程序商店App Store是由其位于盧森堡的關聯企業艾通思公司負責運營和管理,美國蘋果公司并未參與涉案應用程序的上傳、傳播,也并不存在幫助侵權的情況,故不同意原告的訴訟請求。

蘋果全資子公司艾通思公司作為本案的第三人出庭,其稱應用程序商店向開發商提供信息存儲服務,并不知道開發人的侵權行為,故不應當承擔侵權責任。

市二中院認為,蘋果公司對App Store網絡服務平臺提供下載的應用程序,應負有較高的注意義務。而本案中,被告蘋果公司并未盡到其適當的注意義務,具有主觀過錯,故對于涉案應用程序的侵權,應承擔相應的法律責任。

法院認定蘋果公司侵權,判決賠償3原告74.7萬元,其中磨鐵公司53萬元、麥家20.5萬元、于卓1.2萬元。宣判后,蘋果公司方面代理人稱要回去跟公司商量后再決定是否要上訴。

據了解,此前已有中國大百科全書出版社有限公司、慕容雪村等8位作家先后因著作權訴蘋果,蘋果均敗訴。

法官釋法

蘋果為何老輸

多起類似案件,蘋果公司為何均以敗訴收場?昨天,二中院民五庭副庭長馮剛表示,這要搞清兩個概念,一是平臺運營商的“身份”,二是“避風港”的適用條件。

目前,網絡開放平臺依內容的來源不同分為“ICP”互聯網內容提供者和“ISP”互聯網服務提供者。如果平臺運營商實施了提供作品、表演、錄音錄像制品的行為,使公眾可以下載、瀏覽或者其他方式獲得的,那么其“身份”就應認定為ICP。如果是提供自動接入、自動傳輸、信息存儲空間、搜索、鏈接P2P(點對點)等技術服務行為,那么其“身份”應認定為ISP。

在這幾起案件中,被告蘋果公司經營管理應用程序商店App Store,為涉案應用程序的開發者上傳涉案應用程序,供公眾下載提供服務,該行為符合“ISP”的身份。

認定為ISP,并不意味著直接受“避風港原則”保護。“避風港原則”是指在發生著作權侵權案件時,當ISP(網絡服務提供商)接到相關投訴后,負有審查、刪除的義務,否則視為侵權。如果網絡服務提供者“明知”或“應知”網絡用戶利用網絡服務侵害信息網絡傳播權,未采取刪除、屏蔽、斷開鏈接等必要措施,或者提供技術支持等幫助行為的,法院應當認定其構成幫助侵權行為。

蘋果作為網絡開放平臺應用程序商店App Store的運營者,對該平臺具有很強的控制力和管理能力,其通過該平臺對第三方開發商上傳的應用程序,加以商業上的篩選和分銷,并通過收費下載業務獲取了直接經濟利益,故對于該平臺提供下載的應用程序,應負有較高的注意義務。而蘋果公司在可以明顯感知涉案應用程序為應用程序開發商未經許可提供的,仍未采取合理措施,存在主觀過錯,應承擔相應的法律責任。(記者 金可)

0

0