黃友義:憶老林

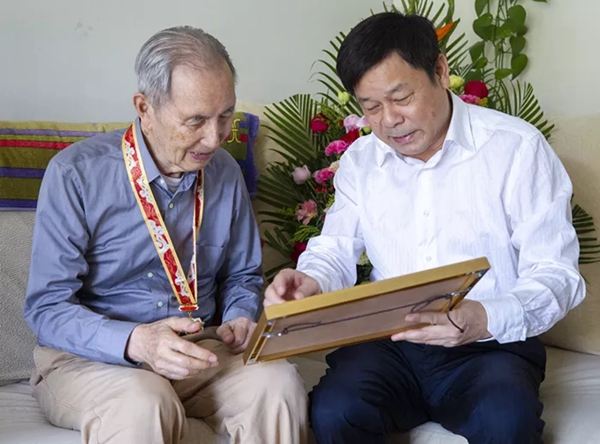

編者:1月27日,中國外文局原局長、中國翻譯協會顧問、“翻譯文化終身成就獎”獲得者、中譯外領軍人物林戊蓀先生,因病在北京逝世,享年93歲。本文作者為中國外文局原副局長兼總編輯黃友義。通過這篇記錄他和林戊蓀先生相處往事的文章,我們可以對林戊蓀先生的國際傳播思想和工作作風有更多更深入的理解。

1月27日晚上接到林局長去世的噩耗。雖然老林人已遠去,但這位敬愛的領導和同事的音容笑貌猶在。

受命于困難時刻

1988年初,老林被文化部任命為中國外文局局長。那是外文局歷史上最困難的一段時間。1986年,局長范敬宜調任《經濟日報》總編輯,留下副局長支撐局面。1982年,外文局與文化部、對外文委、國家文物局、國家出版局等五個機構合并為新的文化部,外文局成為文化部的一個職能局,外文局下屬各單位變成文化部的直屬單位。文化部當時僅下屬事業單位就有上百個,在那么大一個以全國文化藝術管理為主的部委里,外文局的工作肯定不是排在最前面的,一年多沒有局長也就不難理解了。

聽到林戊蓀就任局長,許多老同事都說他是懂業務的,言談之中表示了贊許和期待。但是,我也聽到一種說法,說“老林可厲害了,他一直在《北京周報》工作,他當局長,出版社日子不會好過。”此前,我跟老林沒有接觸過,甚至沒有機會打過一聲招呼。從那以后,作為外文出版社領導之一,我經常參加他主持的會議,第一次參加他的會議,我就感到他一點兒也不厲害,就是一位純粹的大學者。

他就任局長后,召開了一系列座談會。有一天在會上,有幾位老同事談到歷次運動中自己和他人受到的冤枉,非常悲憤,也表示了對現狀的不滿意。我后來猜想,一定是這些老同事了解老林,覺得終于可以把心里話倒出來了,所以發言甚為激動。老林在總結時,代表局領導對這些同事表示理解和關心,說到動情之處一度哽咽。其實,那些同事受到的不公,跟老林沒有半點關系,他沒有任何責任,但他卻一再誠懇地道歉。

后來,外文局從文化部劃出,歸中央對外宣傳小組代管,從業務角度看,外文局終于“找到了組織”。但那是外宣歷史上一個特殊時期,國內外的形勢都制約著外宣事業的發展。外文局業務跌入從未有過的低谷,事業希望渺茫,前進方向不明確,新舊矛盾合成一場危機,人心浮動,一些人紛紛調走,有一些單位都想全建制的脫離外文局,作為局長,日子有多么艱難,現在難以想象。與老林共事多年,傳說中他的所謂厲害我沒有見到,看到的經常是他為了單位,勤勤懇懇,苦苦支撐。從1988年到1993年初擔任局長這段時間,老林遇到多少困難,受了多少委屈,只有他自己心里清楚,但他從來沒有吐露過,更沒有聽他抱怨過。

國際傳播的大師

如果說老林厲害,那就是他對對外宣傳的嫻熟,對外宣事業的滿腔熱情。老林從朝鮮戰場回來就一直從事對外傳播工作。他曾經告訴我,他在國內讀完中學,先到印度學習,然后進入美國一個著名中學,繼而進入一所常青藤大學,專修哲學。1991年我有幸陪同他到美國開展業務,遇到的美國人不約而同都為他的英文用詞之講究所驚嘆。他一張口,對方就聽出此人出身不凡,紛紛問他哪里上的學,當他說出讀過的中學和大學,美國人立即表示出極大的尊重。從那以后,我深刻體會到,他是如何把自己的學問用到了我們的外宣事業。

上個世紀末期,老林從局長崗位上退下來以后,開始實踐過去想做不能做的事情。他讓我以中國譯協秘書長的身份出面組織主要外宣外事單位的翻譯,不定期研討中譯外的難點,特別是那些新出現的帶有明顯中國特色的時政類表述。由他坐鎮,由外文出版社徐明強總編率先做東,一開始不到10個人的活動就開展起來了。外交部、新華社、經貿部、中央編譯局、中國日報社和外文局的專家學者討論并統一了一系列疑難表述的英譯。

讓我最難忘的是“小康社會”的英文表述。此前,社會上有多種表述,甚至有重量級人物建議就用漢語拼音。大家都知道,那樣無法讓對中國不理解或者知之甚少的外國人明白我們的奮斗目標。在爭論之中,老林一錘定音,就是后來大家一直使用的moderately prosperous society。那天,老林引經據典耐心地給大家解釋了他思考了很久的表述,說得大家心服口服,一樁在翻譯界爭論不休的問題終于有了大家接受的結論。

進入21世紀,各方都在創新外宣,尋求突破。時任中央外宣辦主任趙啟正率先垂范開展新型對外傳播。他與美國一位影響力巨大的宗教界人士路易斯·帕勞進行了長達十個小時的對話。趙主任讓我推薦合適的人選整理錄音,編輯成書,作為對外傳播的鮮活素材。把一位無神論者和一位宗教領袖站在各自立場上充滿哲理的對話準確翻譯成中文,我想到的第一位專家就是老林。當時,老林退而不休,在重新翻譯《四書》。他意識到這次對話在對外傳播上的意義,馬上放下手里的活,全力投入錄音整理之中。

事實證明,老林是最佳人選。他在整理中,首先發現錄音里有許多翻譯不準確的地方。多虧了他對西方哲學的了解和長期從事外宣的功底,糾正了口譯中的錯誤,復原了雙方講話的真實意思,讓兩位觀點截然不同的人既嚴格堅持自己的立場又心平氣和的對話躍然紙上。很快,這本書由新世界出版社以中英文版出版,一時在中美兩國引起轟動。兩位對話人看到自己的話語,一致對老林贊嘆不已,表示由衷地感謝。這本外宣的范本后來又出版了其他外文版。猶如老林一輩子的習慣,盡管老林對這本書的出版不可或缺,但在通常署名的版權頁上,見不到他的名字。

原則問題不糊涂

1991年我隨老林去美國,出發前,他的夫人,也是一位外宣界大名如雷貫耳的人物,國際廣播電臺英文部曾經的負責人張慶年老師專門給我打電話,要我在路上多關照老林,說他忘性大,經常丟三落四。我接到電話很有感慨,贊嘆他們的夫妻感情,贊嘆老張對老林的關心。

到了美國,我才明白為什么老張專門給我打那個電話。到美國第二天,我陪老林拜訪一家發行公司,座談的時候我和老林并排坐到桌子的一側,我發現他手里有一個秀氣靈巧的電子照相機。說實在的,那還是我平生第一次看到這種新式照相設備。會談結束,老林把會談材料拿上,那個相機放在他旁邊的座椅上,忘得一干二凈。我悄悄地拿起來,主人一邊送客,一邊跟老林熱烈交談,我不便為了相機打斷他們,遂裝入我的包里。離開的路上,老林一直跟我談發行事宜,再也沒有提起照相機的事情。

那時候,我們國家經濟上很不富裕,他已經63歲了,超過1.8米的身高,坐飛機一路都是經濟艙。住宿時我們兩個人擠一間客房,還是快捷酒店。訪問日程安排得很滿,完全沒有游山玩水,相機也就用不上。直到第三天,我逗老林,問他相機哪里去了,他才意識到相機不在他的手上。現在回想起來,老林顧不上照相,拿個相機也不記得使用,而我更不稱職,應該拿他的相機把他跟美國人的會談情況拍些照片。可想而知,陪他去了一趟美國,我們二人也沒有留下合影。看來盡管他帶了相機,拍照這件事根本不在我們的腦子里。

那次旅行快結束時,我們在一個機場候機大廳等飛機,我注意到他手里拿著一副墨鏡。上了飛機后,我們的座位非常靠后。我聽到一位空乘問哪位旅客把墨鏡丟在大廳了。我立即按了呼叫鈴。老林問我,你按鈴干什么。盡管他還沒有想到,我已經猜到墨鏡一定是他的,果然如此。

在這些小事上老林不上心,那是因為他的注意力完全在工作和大事上。1996年,老林率領中國譯協代表團到澳大利亞墨爾本參加世界翻譯大會。一天,我們到我國駐墨爾本總領館匯報工作,順便吃飯,我聽到老林非常認真跟總領事反復分析臺灣的情況,全然顧不上吃喝,感到好奇。他跟我說,臺灣譯協想加入國際翻譯家聯盟,聯盟之內歐美國家代表占絕對多數,因此在臺灣問題上我們決不能馬虎大意。那時,老林是國際譯聯理事,對國際翻譯界的風云比我們都了解,為了維護國家立場,吃喝他早已忘記。

我一直把老林敬為自己的良師益友。去年下半年,聽說他住院,一度病情很重,很想去看他,特別想跟他再聊翻譯,回憶過去。然而,疫情防控之下,醫院謝絕探望。我一直期待,等他出院后再聚。想不到已經等不到那個機會了。然而,悲痛之余,老林作為國際傳播大師的學問,作為親切的領導,作為令人特別尊重的長者,他那一雙炯炯有神的眼睛,他那高挺的身板,將是我永遠的記憶。

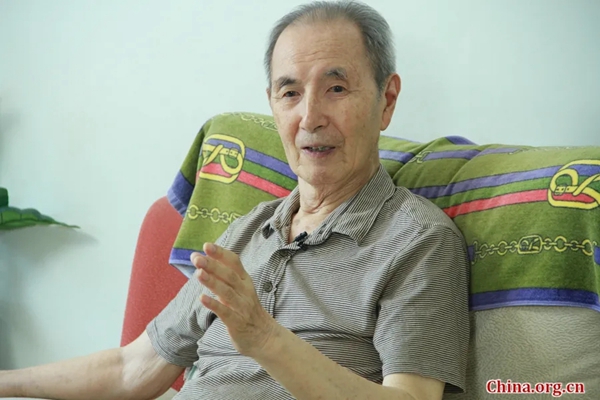

作者:黃友義(中國外文局原副局長兼總編輯 )

0

0

c65deea4-706e-443f-b249-7abdde0ded3c.jpg)