攝影展《復景》開幕 展現傳統黑白影像魅力

近日,由中央美術學院副教授蔣岳紅策展的傳統影像展覽《復景》——陳濤個人攝影展在青島市嶗山區同安路872號瑯琪敞廊開展。攝影師陳濤選擇傳統膠片拍攝黑白圖像作為個人創作方式。

“黑白影像對比彩色影像是一種更能產生通感的影像語言。人們對灰度的感知比對彩色的感知更趨同,我在灰度上下工夫進行的調整更容易被觀看者察覺到。”據陳濤介紹。

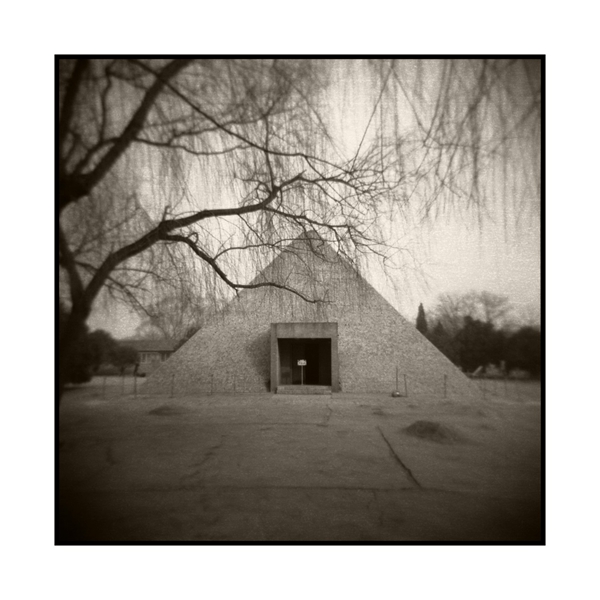

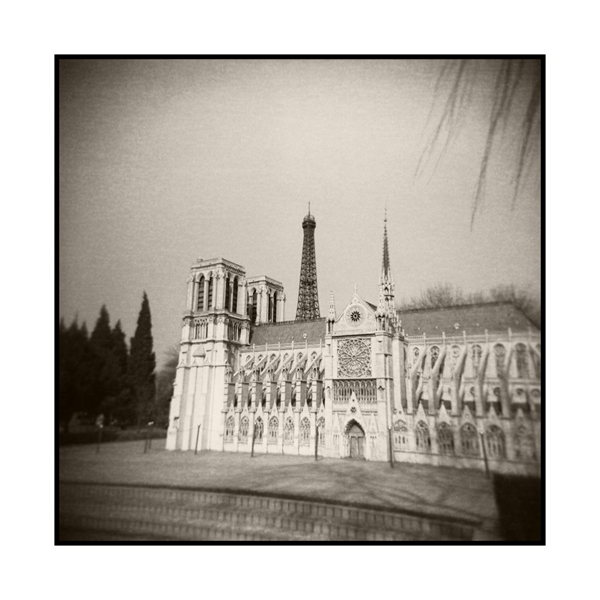

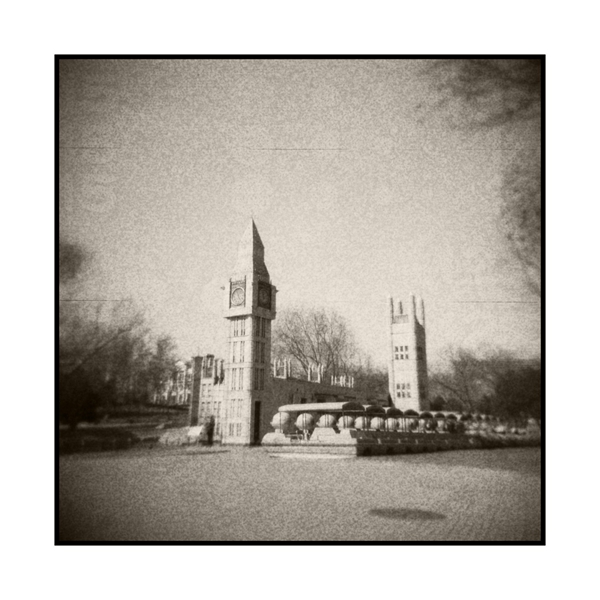

陳濤以北京旅游景區世界公園作為創作地。該公園占地面積800畝。由露天藝術劇場、亞太大舞臺、非洲小舞臺、大門區迎賓廣場、泰國村大象館等板塊組成,并點綴世界著名建筑景觀近100座。園區內景點的建筑材料盡可能仿照原物,采用銅雕、銅鑄、鎏金、鍍金、木雕等,保持了原作風貌。

“這個公園里的一切都鄭重其事,一切又都似是而非,每一處場景都在吸引你去發現那些特別之處,人在這里好像變聰明了。”陳濤表示。

策展人蔣岳紅稱,展出的黑白圖像兼具技術的魅力和抽象的意味,它們所呈現的現實世界、拍攝的景觀世界以及選擇呈現的圖像世界,存在著異質和關聯。

陳濤介紹,當時使用膠片進行拍攝,帶了一臺135的尼康和一臺120(HOLGA)塑料相機。每個場景都要等待合適的光線,同時為了保證背景的空間感,又決定把拍攝都放在冬天。

展出的照片中都有四個暗角。據陳濤介紹,由于鏡頭覆蓋范圍有限,畫面四周必然出現暗角。這種有明顯暗角的圖像給人一種特別的窺視感,仿佛透視時空隧道的魔鏡,這種影像放在那里,特別容易吸引人的目光。蔣岳紅表示,這一系列圖像的暗角,除了令人產生空間上的陌生感,也會有一種時間上的疏離感。

這一系列的作品連綴出的一個時間線軸,標識出這個時間軸的人造物,提示出的是現實的地理空間,蔣岳紅提到,這也讓人產生一種錯覺,或許也不是錯覺,有的造物感覺永遠停留在了歷史時間軸的某一個固定的時間點上。

陳濤表示:“所有作品制作完成之后,我面對排序的問題,最初準備根據之前搜集的歷史資料按造物的考古年代從時間線上排下去,后來發現很多文明在歷史上相互糾結共生,單純按時間排序的結果在敘事和視覺上都是非常混亂的。之后我進行了各種嘗試,按地理空間排序,按文明的類型排序,甚至按影響力排序,但始終都覺得不理想。最后選擇了現在這個以歷史時間為主線,以地理空間為參考,協調畫面主體景別節奏的排序方式,這是一個非常妥協的編排,但也是完成我現有內容敘事的比較合理的編排。”

“雖然,園區內的建筑物是仿制而成,我在拍攝時盡量接近官方視角,平視,甚至更多的仰視角度,突出表現造物的宏偉巨大,至少要表現出我要表現造物宏偉巨大的態度。我相信,我表現的態度越真誠,觀者能去發現的就越多。”他解釋道。

據了解,展覽將持續到11月9日。

0

0

6f08fc0b-6de4-4bd5-b0a1-74adaef6d21f.jpg)